持久性有机污染物(POPs)具有环境持久性、生物蓄积性、远距离环境迁移的特性,是一类对人体健康或生态环境产生不利影响的有机污染物。中国作为《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》文书制定和首批签约国之一,履约20年来,坚决向POPs污染宣战,有力推进POPs控制行动,有效减少POPs排放,为全球环境治理和全球可持续发展贡献中国力量。

20年来,我国加强顶层设计,制定国家实施计划及其增补版,分阶段、分区域、分行业、分领域明确时间表、路线图和施工图,并将POPs控制纳入国家重大战略规划。建立履约协调机制和工作推进机制,国家层面成立由15个部门组成的履约工作协调组,各地组建相关部门参与的省级履约协调机制,形成横向协同、纵向贯通的POPs控制与履约工作体系。

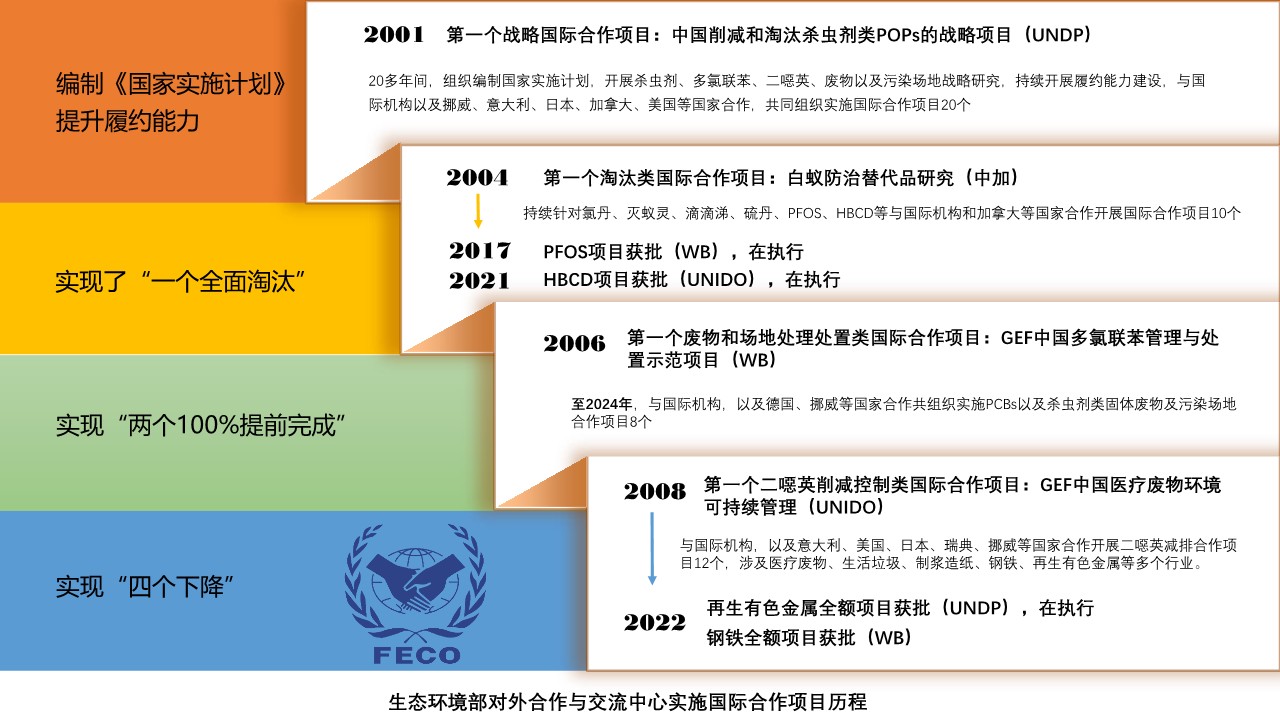

在这个体系当中,生态环境部对外合作与交流中心(以下简称对外合作中心)全面支撑公约履约,深度参与公约谈判,组织编制履约国家实施计划,参与制定新污染物治理行动方案,完善标准体系,开展削减控制行动,取得显著成效。

“对外合作中心作为履约技术支撑牵头单位,积极推动公约制定实施、完善履约标准体系,开发和实施了全球环境基金、双多边国际合作项目50余个,争取国际赠款资金超过2.7亿美元,开展科研项目10余个,多次获得国家级、省部级科技奖项。在引进资金和先进的管理理念、组织开展技术示范、替代品和替代技术的研发等方面开展了大量的工作,取得了显著成效,并积累了丰富的经验,为中国兑现履约承诺作出了积极贡献。”对外合作中心主任田成川表示。

国际社会在2001年5月达成共识,决定在全世界范围内开始禁用或严格限用12种对人体健康和生态环境危害最大的持久性有机污染物,公约对所有缔约方提出了明确减排义务和时间表等硬性减排任务。2001年5月23日,中国政府签署了《斯德哥尔摩公约》(以下简称《公约》)。 2004年11月11日公约对我国正式生效。我国承诺与国际社会携手共同应对这一挑战,保护人类健康和环境免受 POPs 的危害,显示了一个负责任大国的履约决心和信心。

作为一名《公约》履约20年的亲历者、参与者和见证者,中国工程院院士、北京师范大学环境与生态前沿交叉研究院院长余刚表示:“我国当时在常规污染物控制任务繁重的大背景下,毫不放松POPs控制,克服技术缺乏、资金不足等困难,全面兑现履约承诺,为全球环境质量改善作出了重要贡献,真是历经艰辛,成绩的取得来之不易。”

根据《公约》要求,缔约方应在《公约》对其生效后两年内向缔约方大会提交一份“国家实施计划”。为此,我国在2003年9月专门成立了相关编制领导小组,在全球环境基金中国履行《公约》能力建设及国家实施计划编制项目的支持下,对外合作中心在原国家环保总局的指导下,组织协调组各成员单位、科研院所、行业协会等开展了《中国履行〈关于持久性有机污染物(POPs)的斯德哥尔摩公约〉国家实施计划》(以下简称《国家实施计划》)的编制工作,《国家实施计划》于2007年4月14日由国务院批准,标志着中国履约行动全面展开。

《国家实施计划》编制之初调查分析了我国POPs基本情况和面临的形式。作为指导中国履约的纲领性文件,其确定了有效削减、淘汰和控制POPs,保护人类健康和生态环境,创建促进可持续发展,建立和谐社会的总体目标。为有效推动总体目标的实现,中国将分阶段、分区域和分行业开展履约活动,采取相应的战略和行动,以削减、淘汰和控制列入《公约》受控清单的首批12种POPs。

在国际合作项目的支持下,对外合作中心还有针对性地组织开展了多氯联苯削减处置初步战略研究、削减和淘汰杀虫剂类POPs战略研究、POPs废物和污染场地清单调查与处置战略研究和二噁英类POPs减排控制战略研究,精准、科学、依法推进各行业、各领域、各地区POPs 控制行动,有力推进各阶段各项控制任务切实落实到位。

“《国家实施计划》的编制实施是一个‘里程碑’。其准备工作在2001年签署《公约》之后就开始了,从那时起,我们就感受到了许多挑战。”北京大学环境科学与工程学院教授胡建信回忆说。他是参与《国家实施计划》编制的首席专家之一,多年来一直致力于削减POPs等方面的研究。在他看来,编制《国家实施计划》就是要为POPs削减和控制提供一份有操作性的、切实可行的行动指南,如何结合我国实际情况,尤其是充分考虑现有污染源信息、管理措施、技术水平和资金的可获得性,是制定《国家实施计划》战略目标的关键。

国务院批复的《国家实施计划》提出了“开展履约能力建设,保证履约目标实现”的有关措施,主要包括加强履约相关部门和地方机构的能力,完善法规框架,制定履约经济政策,建立履约资金机制,完善POPs监测能力,促进POPs淘汰、削减和替代的技术开发和推广,开展履约宣传和教育活动等。

2008年2月,由对外合作中心与联合国工业发展组织(UNIDO)共同组织实施的全球环境基金(GEF)中国履行《公约》长期能力建设项目启动,获得GEF赠款1000万美元,执行周期为2008年—2014年。

项目的实施推动POPs削减和控制要求纳入了国家环境管理和产业政策标准体系,带动地方相关政策和标准的发布实施,为POPs履约工作的深入开展提供了制度保障。项目有效支持履约相关政策的制定,拓宽履约融资渠道,带动利益相关方投入;制定并不断更新监测计划,开展履约成效评估监测,加强实验室和监测队伍建设,提高监测能力和管理水平;开展技术验证与评估,推动关键技术商业化应用,加强技术交流,促进相关技术研究与开发。

通过项目实施,对外合作中心与清华大学、UNIDO联合建立了POPs履约技术转移促进中心,通过开展技术评估、技术推广、技术培训、技术咨询等,促进POPs替代、削减与处置等关键领域的技术应用与转移。这一成果在科研机构与环保产业之间架起合作桥梁,推动产业可持续发展,向发展中国家提供技术支持,并强化了POPs监管基础,健全监管体系,增强企业自我约束和监督能力,增强企业责任意识。项目还面向14个示范地区的政府管理部门、清洁生产领域、环境监督执法部门和重点排放企业开展培训,提高相关环境管理部门人员的管理能力。

“这个项目通过国家和地方有关部门、行业企业、科研院所等共同努力,从制度层面(政策、法规、标准、资金机制等)、机构层面(监测、研究和开发、技术转让、数据和信息收集、决策和执法、成效评估等)和公众层面(宣传、教育等)显著提高了国家和示范地区POPs的环境管理能力。推动形成以政府为主导、企业为主体、行业公众广泛参与、国际社会大力支持的履约氛围。”余刚院士表示。他曾是该项目的中方专家组组长。

- 成绩斐然: “一个全面淘汰”“两个100%提前完成”“四个下降”

20年来,我国制定国家实施计划及其增补版,不断健全POPs控制体系。推进农药和工业用途类POPs绿色替代,强化重点行业领域过程协同减排,深入推进行业绿色发展。加强POPs控制法治建设,深化废物管理处置,强化科技支撑,持续提高POPs控制能力。

其中,对外合作中心在组织实施国际合作项目、争取国际赠款资金、开展科研项目等方面取得多项成绩。运用强大的资源整合与协同合作能力,携手相关行业、企业示范最佳可行技术/最佳环境实践(BAT/BEP),研发替代品/替代技术,为行业绿色转型提供技术支撑和服务,同时为新污染物筛查、评估与治理提供经验借鉴。

实现“一个全面淘汰”

成功淘汰29种类POPs,即全面淘汰公约对中国已生效的POPs生产和使用,每年避免了数十万吨POPs的产生和环境排放。在这个过程中,对外合作中心精准推进农药用途类POPs 绿色替代,组织实施了一批农药用途类POPs的淘汰替代示范项目,推动硫丹、氯丹、灭蚁灵、滴滴涕、三氯杀螨醇等用于农业生产等领域综合化病虫害防治(IMP)等POPs替代技术的广泛应用。

三氯杀螨醇主要用于柑橘、苹果和棉花的螨害防治,通过三氯杀螨醇项目的实施,推进绿色病虫害防控,绿色替代和农业生产实现提质增效双赢

GEF-中国白蚁防治氯丹/灭蚁灵替代示范项目。这一项目2005年启动,2012年圆满完成。由对外合作中心与世界银行(WB)共同组织实施,引入GEF赠款资金1436万美元。

在这一项目下,我国全面淘汰了氯丹和灭蚁灵的生产、流通、使用和进出口,成功实现了中国淘汰氯丹和灭蚁灵这两种POPs的国际履约承诺。项目在白蚁防治行业引进了综合虫害管理(IPM)技术,以替代氯丹和灭蚁灵的使用,完成了近亿平方米建筑的替代技术示范,推动了白蚁防治行业技术升级和向环保可持续发展转变。IPM技术被列入了“全国白蚁防治事业‘十二五’发展规划纲要”,为规划实施提供了重要的技术支撑和保障。

项目对我国全部关停的氯丹灭蚁灵生产场地进行了环境风险评估,开展了高风险POPs污染场地清理示范工作,为我国POPs污染场地清理修复积累了重要经验。

此外,为全链条推进工业用途类POPs 安全替代,对外合作中心目前正在组织实施多个工业用途类POPs淘汰替代项目,涉及化工、消防、电子、建筑、纺织、电镀、机械等众多行业。并通过提高泡沫行业环境绩效中国六溴环十二烷(HBCD)淘汰与管理全额项目的实施引进和推广了HBCD的替代品和替代技术,促进我国按期淘汰HBCD的生产、使用和进出口。

GEF-全氟辛基磺酸及其盐类(PFOS)和全氟辛基磺酰氟(PFOSF)优先行业削减与淘汰项目。该项目于2017年启动实施,计划于2024年完成。由对外合作中心与世界银行(WB)共同组织实施,赠款金额为2425万美元。项目主要活动包括:选择PFOS用量大的电镀、农药以及消防行业开展淘汰活动,并推动相关政策完善和监管能力提高。

项目在湖北、广东、上海等地开展了相关行业绿色替代与清洁生产、末端治理技术示范等活动。推动生产企业关停,淘汰我国全部PFOS产能,无害化处置含PFOS废物;在全国建立红火蚁防控示范区,发布《红火蚁专业化防控实施规程》《灭火剂中PFOS的测定方法》等6项标准。

尤其是在消防行业,项目联合国内多家单位的专业力量,通过攻关研发具有独立自主知识产权、基于国产原材料的不含新型环境友好型氟碳表面活性剂,成功混配了不含PFOS物质的泡沫灭火剂,打破了国外企业长期对灭火剂用非PFOS氟表面活性剂的技术垄断,实现了“从无到有”的突破。在安全稳定的前提下,逐步实现了PFOS类泡沫灭火剂的替代与淘汰,探索出一条安全与环保协调发展的新路径。

实现“两个100%提前完成”

即提前完成“在用含多氯联苯电力设备的100%下线”“废弃含多氯联苯电力设备的100%环境无害化处置”两个《公约》目标。多氯联苯(PCBs)是《公约》首批受控的一种化学物质,主要作为电力系统电容器和变压器的绝缘油使用。为实现这一“双百”目标,对外合作中心通过组织实施多个项目,初步建立了多氯联苯环境管理技术政策框架,为后续开展全国多氯联苯处置与管理工作提供了技术政策保障。

GEF-中国多氯联苯管理与处置示范项目。该项目由对外合作中心和世界银行共同组织实施,于2006年启动实施,2013年圆满结束,项目共引进赠款资金2036.4万美元。

项目广泛联合国内外技术专家和相关研究院所,引入了先进的多氯联苯污染防治技术和管理理念,实施初期即开展了针对含多氯联苯电力设备及其污染物的鉴别、检测、清运、包装、运输、焚烧处置、热脱附处理、应急机制等各环节的技术规范和管理研究。

通过项目实施,加强了我国多氯联苯污染管理和处置基础能力建设。在此基础上,编制完成了《多氯联苯及其废物管理与处置技术规范》,起草了《多氯联苯及其废物管理与处置指导手册》等,为兑现我国政府履约和污染防治的郑重承诺作出了重要贡献。

此外,对外合作中心还开展了GEF-中国污染场地管理、GEF-通过环境无害化管理减少电器电子产品的生命周期内持久性有机污染物和持久性有毒化学品的排放、GEF-杀虫剂类POPs废物环境无害化管理与处置项目、GEF-中国污染场地管理等多个涉及POPs废物以及污染场地的国际合作项目,全面推进POPs 废物排查与处置,完成历史遗留的上百个点位10万余吨POPs 废物清理处置工作,开展电子废物回收、处理处置技术示范活动,消除环境污染隐患。

实现“四个下降”

在二噁英类排放相关行业产量或处置量大幅上升的情况下,重点行业烟气二噁英排放强度大幅下降,向大气排放的二噁英总量达峰后呈下降趋势,大气环境中二噁英浓度呈显著下降趋势,一般人群膳食二噁英类平均摄入量低于世界卫生组织的健康指导值且呈下降趋势。为实现这一目标,对外合作中心组织在钢铁冶炼、再生有色金属冶炼、医疗废物处置、生活垃圾处置、制浆造纸等重点行业领域实施了一系列二噁英类减排示范工程项目。

GEF-中国医疗废物环境可持续管理项目。该项目由对外合作中心与UNIDO共同组织实施,于2008年启动实施,2017年圆满结束,项目共引进赠款资金1200万美元。

项目通过引入国际先进的医疗废物生命周期全过程管理理念, 在政策标准完善、机构能力加强、培训体系建立、管理和技术示范、示范经验推广等方面都取得了显著成效。通过技术改造,使得18条医疗废物焚烧生产线尾气二噁英排放量降低到0.1 ng TEQ/Nm3 以下(达到国际先进水平) ,促进超过150条生产线采用了避免产生二噁英产生的非焚烧技术。该项目的实施,有力地推动了我国医疗废物减量化和无害化进程。

GEF-中国非木浆制浆造纸行业二噁英减排项目。该项目由对外合作中心与世界银行共同组织实施,于2012年启动,2019年完成,项目赠款总金额为1500万美元。

项目完成了竹浆、蔗渣浆和草浆3个典型非木浆种制浆工艺中无元素氯漂白技术改造,为BAT/BEP在非木浆领域的应用提供了示范。项目还发布了多项行业政策与多部技术文件,在全国建设了8个二噁英生物筛查实验室,并为造纸企业、实验室技术人员、政府管理部门等培训人数约1.2万人次。

“《公约》实施以来,我国二噁英类减排成效显著,与2004 年相比,在相关行业产量或处置量大幅上升的情况下,重点行业烟气二噁英排放强度大幅下降,向大气排放的二噁英总量2021年达峰后呈下降趋势。”多个履约国际合作项目技术支持专家、中国科学院生态环境研究中心研究员郑明辉表示,“国际履约合作项目的实施,尤其是制浆造纸、医疗废物等国际合作项目的实施,为二噁英减排起到重要的示范作用。”

对外合作中心通过组织实施国际合作项目,积累了丰富的技术储备和实践经验,为国内相关行业的技术升级和绿色可持续发展提供切实可行的实践范例。在2023年履约技术协调会上,来自世界银行首席环境经济学家乔万宁肯定了中国在履行《公约》中发挥的基础性作用,他认为:“ 中国的坚定承诺和积极参与是《公约》成功的关键。中国在许多方面走在世界前列,尤其是在重点行业履约试点和示范项目的设计和实施方面遥遥领先。”

全球环境基金首席执行官卡洛斯·罗德里格兹在今年5月17日召开的《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》履约经验交流会上也表示:“这20年是强强合作的见证,中国和全球环境基金的携手合作,不仅在中国逐步淘汰了POPs和含POPs的产品,也为世界学习借鉴留下了宝贵的财富。”对外合作中心通过不断的实践积累,也为其他发展中国家带去经验支持。

伊朗新型冠状病毒疫情应急响应援助项目。2019年,新冠疫情在全球暴发,伊朗是疫情最为严重的发展中国家之一,医疗废物安全无害化处置面临较大压力。

对外合作中心基于与UNIDO在医疗废物管理方面合作的项目基础和成果经验,在伊朗项目开发准备过程中提供了技术支持,协助UNIDO完成两台医疗废物高温蒸汽消毒处理设备的采购、出口、运输、现场安装调试及验收,与伊朗同事分享了中国医疗废物安全无害化管理的成果及疫情期间的成功管理经验,并将在项目资助下继续支持设备的后续长期维护。

这个项目不仅是在人类命运共同体理念的指引下,中伊双方同舟共济、守望相助,联手抗击新冠肺炎疫情,共同构建人类卫生健康共同体,推动务实合作取得积极成果的重要体现,同时也是贯彻落实新发展理念,主动开拓新合作模式,将国际环境公约履约成果和经验运用于推进共建绿色“一带一路”的成功实践。

对外合作中心履约三处处长孙阳昭在回顾20年历程时说:“20多年间,对外合作中心履约三处一直负责履约日常事务性工作,处里由原来的6个人,发展到了现在的近30人,具有强大的技术实力、丰富的知识储备和强大的资源整合能力。未来,我们将继续努力,全方面支撑履约工作实施,开展履约国际合作项目,积极务实开展双多边履约合作,促进履约成果交流分享,为共建无POPs的世界作出应有的贡献。”

回首往昔,成就何其辉煌;展望未来,征程何其壮丽。面对POPs污染的全球性挑战,人类是休戚与共的命运共同体,维护生态环境安全和人类健康是世界各国的共同责任。

在POPs 削减和控制工作逐步进入由被动应对到主动作为、由重点整治到系统治理、由全球环境治理参与者到引领者的重大转变的新阶段,我们将一如既往地践行POPs控制的国际承诺,有效管控POPs等新污染物环境风险,与国际社会一道,同筑生态文明之基,同走绿色发展之路,共谋人与自然和谐共生之道。

来源:《中国环境报》2024年5月23日第6版

供稿:生态环境部对外合作与交流中心履约三处